Das neue Begutachtungsassessment (NBA) des MDK

Das zentrale Element des Pflegestärkungsgesetzes 2 ist die Einführung eines Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Der BGM- Beirat hat die folgende Definition des IPW- Gutachtens der Ausarbeit des neuen Begutachtungsassessment zugrunde gelegt.1

Das zentrale Element des Pflegestärkungsgesetzes 2 ist die Einführung eines Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Der BGM- Beirat hat die folgende Definition des IPW- Gutachtens der Ausarbeit des neuen Begutachtungsassessment zugrunde gelegt.1

Danach wäre eine Person als pflegebedürftig zu bezeichnen, wenn sie

- infolge fehlender personaler Ressourcen, mit denen körperliche oder psychische Schädigungen, die Beeinträchtigung körperlicher oder kognitiver/psychischer Funktionen, gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen kompensiert oder bewältigt werden könnten,

- dauerhaft oder vorübergehend

- zu selbständigen Aktivitäten im Lebensalltag, selbstständiger Krankheitsbewältigung oder selbständiger Gestaltung von Lebensbereichen und sozialer Teilhabe

- nicht in der Lage und daher auf personelle Hilfe angewiesen ist.2

Daraus resultiert, dass zukünftig die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit und nicht der Pflegezeitaufwand als Grundlage der Pflegegradeinstufung dient.

Die Begutachtung selbst erfolgt in der Regel während eines maximal 60-minütigen Hausbesuchs. Durch das neue Verfahren sollen Risiken erfasst werden, die einen spezifischen Präventionsbedarf begründen. Diese sind u.a. krankheits- und verhaltensbedingte Risiken und Umweltfaktoren.

Der Ablauf der Begutachtung erfolgt in vier Schritten:

1. Informationserfassung

Zuerst werden, ähnlich wie bisher, relevante Informationen (z.B. Erkrankungen, Angaben zur Pflegeperson usw.) erfasst.

2. Befunderhebung

Der Gutachter macht sich auf Grundlage von Vorbefunden und anderen Informationsgrundlagen, bspw. aus früheren Begutachtungen, ein eigenes Bild bzgl. der Beeinträchtigungen des Pflegebedürftigen. Diese sind nach dem psycho-sozialen Krankheitsmodell des ICF plausibel auf Schädigungen der Körperstruktur/-funktion zurückzuführen.

3. Einschätzung der Pflegebedürftigkeit

Im dritten Schritt wird die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit durch 90 Items in den folgenden acht Modulen geprüft:

- Mobilität

- kognitive und kommunikative Fähigkeiten

- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

- Selbstversorgung

- Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen

- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

- Außerhäusliche Aktivitäten

- Haushaltsführung

Dabei erfolgt die Bewertung fast ausschließlich mit der Standardskala nach folgenden Punktwerten:

- Punktwert 0: selbstständig

- Punktwert 1: überwiegend selbstständig

- Punktwert 2: überwiegend unselbstständig

- Punktwert 3: unselbstständig

Im Übrigen dient das Instrument auch dazu, die Rehabilitätsbedürftigkeit einer Person zu erfassen. Dies erfolgt ebenfalls durch gezielte Fragen in diesem Schritt. Die Einschätzung in diesen Modulen bildet anschließend die Grundlage zur Empfehlung eines Pflegegrades.

4. Ergebnisdarstellung und Empfehlungen

Hier werden die Ergebnisse auch noch einmal zusammengefasst. Für jedes Merkmal eines Moduls erfolgt die Einschätzung anhand der Abstufungen: selbstständig, geringe Beeinträchtigung, erhebliche Beeinträchtigung, schwere Beeinträchtigung und völliger /weitgehender Verlust von Selbstständigkeit u.ä. Hierbei wird zwischen Pflege- und Hilfebedürftigkeit unterschieden. Letzteres bezieht sich ausschließlich auf Modul 8, wohingegen Pflegebedürftigkeit mit Einschränkungen in den Modulen 1-6 einhergeht.3

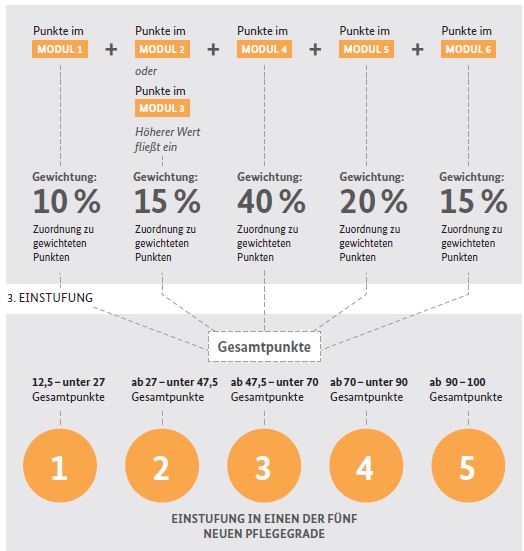

Die Empfehlung eines Pflegegrades

Die Module 7 und 8 fließen nicht in die Empfehlung mit ein, sondern dienen ausschließlich der Pflege- und Versorgungsplanung sowie der Pflegeberatung.4

Darüber hinaus dient das Instrument dazu zu entscheiden, welche Hilfs- und Pflegehilfsmittel zum Einsatz kommen sollten bzw. ob die Handhabung vorhandener Hilfsmittel durch Schulungen und Beratung noch verbessert werden kann. Ein weiterer Bereich stellt die Einschätzung von Präventionsmaßnahmen dar. In diesem Zusammenhang werden insbesondere das Dekubitus-, Sturz- und Dehydratationsrisko erfasst. Ebenso wird auf Anzeichen für Mangelernährung und Alkohol- und Drogenmissbrauch geachtet und Probleme in der Medikamentenversorgung und/oder krankheitsbezogene Risiken festgestellt.

Zum Schluss muss der Gutachter noch einschätzen, wie hoch der zeitliche Aufwand der jeweiligen Pflegeperson ist. Die bisherigen Rentenansprüche basierten auf der Grundlage, dass die Pflege min. 14 Wochenstunden umfassen muss. Da das Neue Begutachtungsassessment auf der Einschätzung der Selbstständigkeit basiert, muss der Gutachter seine Aussage ohne die Erfassung von Zeitwerten tätigen.5

Nachdem der allgemeine Ablauf der Begutachtung erläutert wurde, werden nachfolgenden detailliert der Inhalt und die Bewertung der einzelnen Module erläutert. Aufgrund des besseren Übersichtlichkeit haben ich den Artikel bewusst auf mehrere Seiten geteilt. Die zugrunde liegenden Quelle ist bis zum Ende des Artikels Wingenfeld, K. et al. (2011).Quellen:

4Bundesministerium für Gesundheit [Hrsg.] (2015): Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das Neue Begutachtungsassessment (NBA). Persönliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten einschätzen (Praxisseiten Pflege).

2Wingenfeld, K. et al. (2007): Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten. Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten – Überarbeitete, korrigierte Fassung –. Universität Bielefeld. Bielefeld.

1+3+5Wingenfeld, K. et al. (2011): Das neue Begutachtungsinstrument zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Berlin (Modellprogramm zur Weiterentwicklung, 2)

Schreibe einen Kommentar